Em algum momento do século XVIII, um minerador britânico desceu a um poço raso no interior da Inglaterra, arrancou do solo uma rocha negra e oleosa, e a atirou numa fornalha. A pedra pegou fogo. Daquele gesto banal, repetido milhões de vezes por homens anônimos em galerias escuras, nasceu o mundo moderno. As máquinas a vapor, as ferrovias, as fábricas de aço, os cabos telegráficos que atravessaram oceanos, os radares que varreram o céu durante a Segunda Guerra e, por fim, os radiotelescópios que hoje apontam para as estrelas à procura de sinais inteligentes — tudo isso tem uma dívida impagável com aquela rocha preta formada há centenas de milhões de anos nos pântanos tropicais de um supercontinente que já não existe. A rocha, claro, é o carvão. E uma equipe de cientistas acaba de propor que ele pode ser a chave esquecida na busca por civilizações extraterrestres.

O argumento, publicado em janeiro de 2026 no International Journal of Astrobiology pela Cambridge University Press, soa contraintuitivo à primeira vista. Estamos acostumados a imaginar a busca por vida inteligente fora da Terra como uma questão de antenas gigantescas, sinais de rádio atravessando o vácuo interestelar e equações probabilísticas escritas em quadros brancos de universidades prestigiosas. O carvão mineral — sujo, poluente, associado a chaminés de fábricas vitorianas — parece pertencer a um universo conceitual completamente diferente. Mas Lincoln Taiz, professor emérito de biologia vegetal da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, e seus coautores Joel Primack, Doug Hellinger e Peter D. Ward construíram um raciocínio que é ao mesmo tempo simples na premissa e perturbador nas consequências. Sem carvão, argumentam eles, não há aço. Sem aço, não há brocas capazes de perfurar quilômetros de rocha para extrair petróleo e gás natural. Sem essas fontes de energia densa, não há a infraestrutura industrial necessária para construir radiotelescópios, transmissores de radar potentes ou qualquer outro artefato capaz de enviar ou receber mensagens através das distâncias abismais entre as estrelas. Se isso for verdade, então qualquer civilização tecnológica avançada — aqui ou em qualquer outro planeta da galáxia — precisou, em algum momento de sua história, queimar carvão.

Essa proposição reformula uma das equações mais famosas da ciência. A Equação de Drake, formulada pelo astrônomo Frank Drake em 1961 para o primeiro encontro científico dedicado à busca por inteligência extraterrestre em Green Bank, na Virgínia Ocidental, é uma ferramenta conceitual que tenta estimar o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. Ela multiplica uma série de fatores: a taxa de formação de estrelas na galáxia, a fração dessas estrelas que possuem planetas, o número de planetas potencialmente habitáveis por sistema, a fração desses planetas onde a vida surge, a fração onde a vida evolui para formas inteligentes, a fração dessas civilizações que desenvolve tecnologia capaz de produzir sinais detectáveis e, por fim, o tempo médio durante o qual essas civilizações emitem tais sinais. O artigo de Taiz e colegas propõe que um novo termo deveria ser acrescentado a essa equação: a presença de depósitos acessíveis e abundantes de carvão mineral.

A lógica por trás da proposta se desenrola como uma cadeia de dependências. O carvão foi, na história terrestre, o primeiro combustível fóssil a ser explorado em larga escala, e há boas razões para isso. As minas de carvão do início da Revolução Industrial tinham profundidades frequentemente inferiores a 30 metros — cerca de 100 pés. Um poço desse tamanho podia ser escavado com ferramentas relativamente primitivas, sem a necessidade de maquinário sofisticado. Já os poços de petróleo, ao longo do século XX, alcançavam profundidades típicas de 1.067 metros, algo em torno de 3.500 pés, e em 2008 a profundidade média já havia subido para cerca de 1.829 metros — mais de uma milha. Perfurar a essa profundidade exige brocas de aço, tubulações resistentes, bombas hidráulicas. E para produzir aço, é preciso aquecer altos-fornos a temperaturas superiores a 1.650 graus Celsius, usando coque — um derivado do carvão mineral com altíssima densidade energética. Existe, portanto, uma dependência circular que começou a ser rompida apenas quando o carvão estava disponível em quantidades enormes e a pouca profundidade. O carvão permitiu fabricar o aço que permitiu extrair o petróleo que permitiu alimentar toda a infraestrutura tecnológica do século XX, incluindo os radiotelescópios do programa SETI.

Taiz apoia seus argumentos numa análise rigorosa feita pelo cientista tcheco-canadense Vaclav Smil, um dos mais respeitados estudiosos da história da energia. Smil demonstrou, em diversas publicações, que nenhuma fonte alternativa de energia disponível antes da era industrial poderia ter substituído o carvão. A madeira e a biomassa, por exemplo, esbarram em limites espaciais intransponíveis. A fotossíntese converte menos de 0,5% da radiação solar incidente em matéria vegetal, resultando em densidades de potência máximas de apenas 0,5 watts por metro quadrado para a madeira. Enquanto isso, as cidades pré-modernas precisavam de 20 a 30 watts por metro quadrado para aquecimento, cozinha e manufatura. Isso significava que cada cidade dependia de áreas de floresta cinquenta vezes maiores que seu próprio território para se abastecer de combustível — uma impossibilidade geométrica para grandes centros urbanos. Smil traz um dado histórico eloquente: em 1720, apenas a produção britânica de ferro demandava 830 mil toneladas de madeira para a fabricação de carvão vegetal por ano, exigindo a exploração sustentável de quase 180 mil quilômetros quadrados de floresta, uma área equivalente ao estado do Missouri. Mesmo a América rica em florestas não poderia ter sustentado essa demanda.

As outras alternativas tampouco se mostravam viáveis. O petróleo de superfície e as poças de alcatrão rendiam quantidades triviais, da ordem de barris por dia, quando a demanda industrial exigia milhões. A energia geotérmica estava restrita a locais específicos e dependia de tecnologias de perfuração profunda e turbinas que, elas próprias, requeriam metalurgia avançada baseada em carvão. A energia nuclear teórica, embora concebível com urânio natural e moderadores como a água pesada, exigiria engenharia de precisão, ciência dos materiais e sistemas de contenção que estavam completamente fora do alcance das capacidades pré-industriais. O carvão transformou a equação energética de forma radical. Sítios de extração de carvão e petróleo alcançam densidades de potência de 1.000 a 10.000 watts por metro quadrado, o que significa que cidades industriais modernas precisam de áreas de extração de combustível que vão de um sétimo a um milésimo de sua área construída. Como Smil observa em seus trabalhos, a civilização moderna evoluiu como uma expressão direta das altas densidades de potência da extração de combustíveis fósseis.

Se o carvão foi indispensável para a civilização terrestre, a pergunta que Taiz e seus coautores fazem a seguir é tão óbvia quanto vertiginosa: quão comuns são depósitos grandes de carvão em outros planetas? Para responder a essa pergunta, é preciso entender como o carvão se forma — e esse é um processo que depende de uma cadeia impressionante de coincidências geológicas, climáticas e biológicas.

Toda a energia armazenada no carvão é, na origem, energia solar capturada pela fotossíntese oxigênica realizada por florestas imensas nos pântanos de baixa elevação do supercontinente Pangeia. A fotossíntese oxigênica é um processo biológico extraordinário por si só. Ela depende de uma enzima chamada fotossistema II, que contém um aglomerado de manganês, cálcio e oxigênio arranjado numa estrutura do tipo cubano — algo sem paralelo em toda a bioquímica conhecida. Essa enzima é a única capaz de quebrar moléculas de água usando energia solar, liberando oxigênio molecular, prótons e elétrons. Ela opera por um mecanismo de múltiplos passos chamado ciclo de Kok, envolvendo cinco estados intermediários, e funciona em conjunto com outro fotossistema para elevar elétrons de um nível de energia baixo até um nível alto, alimentando a maquinaria celular. Nenhuma enzima análoga foi descoberta em organismos não fotossintéticos, e os catalisadores artificiais inspirados nela permanecem muito inferiores em eficiência e capacidade de autoreparo.

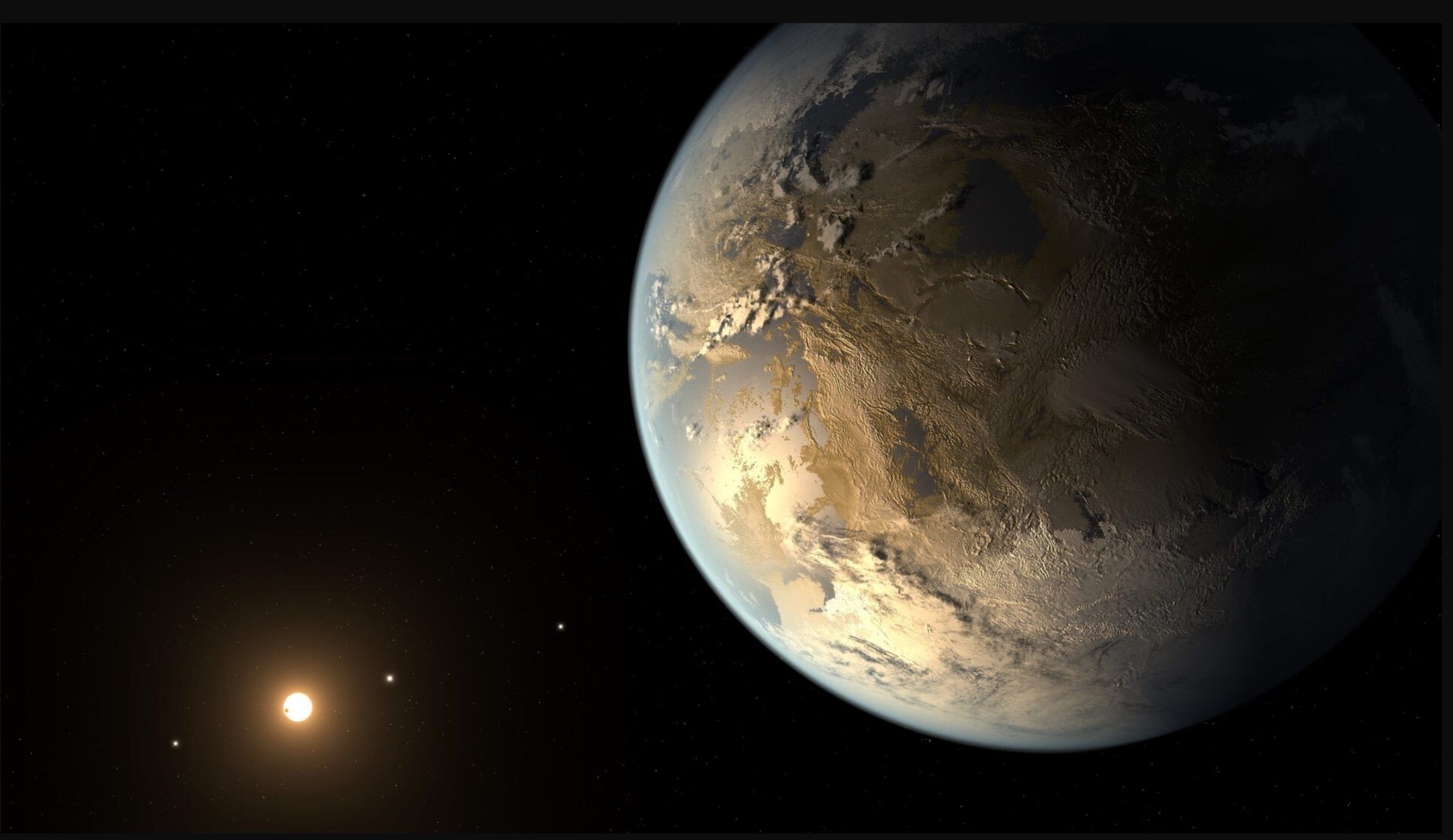

Os autores levantam, então, uma questão que raramente é discutida na astrobiologia: a fotossíntese oxigênica é um fenômeno comum no universo, ou foi um acidente improvável da história terrestre? Estudos recentes introduziram o conceito de zona habitável fotossintética, uma faixa mais restrita dentro da zona habitável convencional onde não apenas água líquida, mas também a fotossíntese oxigênica seria viável. Uma análise conduzida por Hall e colaboradores concluiu que, dos cerca de 29 exoplanetas então conhecidos na zona habitável, apenas cinco poderiam estar dentro dessa zona fotossintética mais restrita — uma redução de 0,6% para menos de 0,1% dos candidatos. Estrelas anãs M, que são de longe o tipo estelar mais abundante na galáxia, emitem muito pouca luz na faixa do espectro entre 400 e 700 nanômetros, que é a região usada pelas plantas verdes terrestres para fotossíntese. Estudos de laboratório mostraram que, embora cianobactérias consigam realizar fotossíntese sob irradiação simulada de anãs M, plantas vasculares como a Arabidopsis crescem mais lentamente e exibem respostas de evitação de sombra nessas condições. Esse é um detalhe crucial, porque todo o carvão na Terra foi formado exclusivamente a partir de plantas vasculares. Não existe registro de formação de carvão a partir de cianobactérias ou briófitas.

Pesquisas mais recentes de Chitnavis e colaboradores sugerem que essa diferença se deve a distinções profundas na arquitetura dos complexos-antena dos dois sistemas fotossintéticos. Os grandes complexos ficobilissomais das cianobactérias funcionam na superfície da membrana e agem como funis de energia, enquanto os complexos menores das plantas vasculares estão embutidos nas membranas dos cloroplastos e não canalizam energia da mesma maneira. A conclusão é que ecossistemas hipotéticos ao redor de anãs M seriam dominados por micróbios do tipo cianobacteriano e talvez algumas plantas não vasculares, mas dificilmente gerariam as florestas de árvores vasculares que formaram as imensas jazidas de carvão do Carbonífero terrestre. Há uma exceção potencial: estrelas anãs K emitem luz mais abundante na faixa visível, e experimentos de Vilović e colaboradores mostraram que tanto cianobactérias quanto plantas vasculares exibem eficiência fotossintética comparável sob irradiação simulada de anãs K. Mas mesmo nesse caso, outros parâmetros como nutrientes minerais e temperatura poderiam limitar a fotossíntese em planetas reais.

Supondo que a fotossíntese oxigênica evolua em um exoplaneta, ainda resta um caminho longo e tortuoso até a formação de depósitos substanciais de carvão. Na Terra, esse processo dependeu de uma conjunção de fatores tectônicos, climáticos e biológicos que os autores descrevem como altamente contingentes. O estágio inicial da formação de carvão é a turfificação — a conversão de biomassa vegetal em turfa. Para que a turfa se acumule, a taxa de produção de biomassa precisa exceder a taxa de decomposição microbiana. Isso acontece em ambientes alagados e anóxicos, onde bactérias aeróbicas não conseguem decompor a matéria orgânica com eficiência. Mas a acumulação de longo prazo exige soterramento rápido por sedimentação abundante, amplificada pela subsidência crustal, para evitar erosão. E é aqui que a tectônica de placas entra como protagonista.

Talvez 70 a 90% do carvão que alimentou a Revolução Industrial na Inglaterra, na Europa e na América do Norte tenha sido depositado durante uma janela de aproximadamente 70 milhões de anos abrangendo os períodos Carbonífero e Permiano, entre 330 e 260 milhões de anos atrás. Essa foi a época em que o supercontinente Pangeia estava sendo montado pela colisão de placas tectônicas. A orogenia Varisca — o evento de formação de montanhas que criou os vastos pântanos de carvão do Carbonífero — envolveu a montagem e colisão de microplacas num processo governado por uma combinação de forças geológicas determinísticas e elementos de acaso. Essas colisões tectônicas produziram cinturões montanhosos de 10 mil quilômetros de extensão entre 480 e 250 milhões de anos atrás. O espessamento crustal imenso associado a essas montanhas em crescimento causou o rebaixamento flexural da litosfera à frente dos cinturões, formando vastas bacias rasas na região equatorial do Pangeia. Essas bacias de baixa elevação proporcionavam um clima permanentemente quente e úmido, ideal para o crescimento denso de vegetação e para a formação de turfa — como exemplificado pelas bacias dos Apalaches e da Europa.

Os depósitos extensos de carvão tanto da atual região dos Apalaches quanto da Europa ocidental foram favorecidos por uma combinação de bacias que afundavam rapidamente ao lado de montanhas que se erguiam com igual velocidade, criando condições de sedimentação tão rápida que as árvores de raízes rasas, uma vez tombadas, eram soterradas depressa, formando vastos reservatórios de carbono orgânico reduzido que subsequentemente se transformaram nos carvões de alta qualidade da América do Norte e da Europa. Que o nível de evolução das plantas e o resultado estocástico da tectônica global tenham se cruzado dessa maneira foi, em si, improvável.

Há outro ingrediente que os autores destacam: as oscilações climáticas do Carbonífero. A região equatorial do Pangeia não era uma floresta tropical estática. Ela experimentava intervalos secos regulares em que a vegetação xerofítica deslocava a flora de zonas úmidas. Os biomas equatoriais de pântano e de terras secas oscilavam durante ciclos glaciais-interglaciais individuais, restritos principalmente ao hemisfério sul perto do Polo Sul. Durante os períodos glaciais, níveis mais baixos do mar expunham plataformas continentais, criando vastas zonas úmidas equatoriais onde a matéria orgânica se acumulava sem se decompor completamente. Durante os interglaciais, o aumento do nível do mar inundava os pântanos e as turfeiras, soterando o material orgânico sob sedimentos. A repetição desses ciclos ao longo de dezenas de milhões de anos produziu os depósitos de carvão em camadas que se tornaram uma das maiores reservas de energia fóssil do planeta. Essas oscilações climáticas foram um fator determinante para a extraordinária abundância do carvão carbonífero, e se tornam mais uma variável a considerar quando se avalia a probabilidade de formação de carvão em exoplanetas.

As árvores que dominaram esses pântanos de carvão eram principalmente licófitas arborescentes — plantas produtoras de esporos aparentadas com as licopodiais modernas, mas que atingiam porte arbóreo. Pesquisas de Boyce e DiMichele apresentaram evidências convincentes de que essas árvores cresciam muito lentamente, com ciclos de vida de 100 a 200 anos. Em condições de baixa produtividade, era essencial que a decomposição microbiana também fosse suficientemente lenta para permitir a acumulação de material orgânico. O que havia de notável no Carbonífero não eram as altas taxas de produtividade das florestas, mas a estabilidade temporal da deposição de turfa impulsionada pela subsidência ao longo da vasta região equatorial do Pangeia, permitindo que as camadas de carvão se espessassem ao longo de centenas de milhões de anos.

Depois do Carbonífero e do Permiano, houve o que os geólogos chamam de lacuna de carvão do Triássico — um período de pouca ou nenhuma formação de carvão associado à catastrófica extinção Permiano-Triássico, conhecida como a Grande Mortandade. Causada pelas erupções vulcânicas massivas das Armadilhas Siberianas, essa extinção devastou as florestas terrestres, reduzindo enormemente a produtividade vegetal. Na ausência de turfificação e soterramento de carbono, os níveis de dióxido de carbono atmosférico subiram, causando um efeito estufa extremo que pode ter prolongado a extinção por cinco milhões de anos. Tão profunda foi essa extinção entre as plantas que os sistemas fluviais mudaram de predominantemente sinuosos, como são hoje, para sistemas de rios trançados, devido à extinção das árvores maiores que eram necessárias para a estabilidade das margens.

Um segundo pico de produção de carvão, menor, ocorreu durante o Cretáceo Superior, o Paleógeno e o Neógeno, entre aproximadamente 100 e 20 milhões de anos atrás. Esses depósitos mais jovens consistem em grande parte de lignita e carvões sub-betuminosos, menos densos em energia que os carvões betuminosos e antracíticos do Carbonífero e, portanto, menos adequados para aplicações industriais. A conversão de turfa em lignita leva de 1 a 10 milhões de anos; de lignita em carvão betuminoso, de 10 a 100 milhões de anos; e de betuminoso em antracito, de 100 a 300 milhões de anos. O antracito é extremamente raro, constituindo cerca de 1% das reservas mundiais de carvão.

O que emerge dessa análise geológica detalhada é uma lista estonteante de pré-requisitos para a formação de grandes depósitos de carvão acessível. É necessário um planeta com tectônica de placas ativa, que produza bacias sedimentares por subsidência crustal. É necessário que essas bacias se localizem numa região com clima quente e úmido. É necessário que plantas vasculares tenham evoluído e formem florestas densas. É necessário que a decomposição microbiana seja suficientemente lenta para permitir acumulação de turfa. São necessárias oscilações climáticas que alternem períodos de crescimento vegetal com períodos de soterramento por sedimentos. É necessário que todo esse processo se sustente por dezenas de milhões de anos. E, finalmente, é necessário que os depósitos resultantes tenham tempo suficiente para maturar até o grau de carvão betuminoso — energeticamente denso o bastante para alimentar altos-fornos — antes que uma espécie inteligente evolua no mesmo planeta e tenha a capacidade de extraí-lo.

Esse último ponto — a sincronia entre a maturação do carvão e a evolução de vida inteligente — é talvez o mais sutil de todos. Na Terra, grandes quantidades de carvão betuminoso com alta densidade energética precederam a evolução do Homo sapiens por mais de 100 milhões de anos, chegando a tempo de acender a Revolução Industrial. Mas isso poderia não ter acontecido se os humanos, ou alguma outra espécie altamente inteligente, tivessem evoluído muito antes, quando o carvão carbonífero ainda estava no estágio de turfa ou lignita e não possuía a densidade energética necessária para produzir aço. Como Taiz observou em correspondência com o jornalista Bruce Dorminey, do Universe Today, “assumimos que uma civilização tecnológica avançada teria maior probabilidade de se formar num planeta semelhante à Terra, mas há um número enorme de eventos contingentes, começando pela própria evolução da fotossíntese oxigênica, que precisariam ser replicados antes de se chegar ao carvão betuminoso”. Acrescente-se a isso a necessidade de sincronicidade entre a maturação do carvão e a evolução de vida inteligente, e replicar a história da Terra com precisão se torna ainda mais difícil.

Os autores invocam Stephen Jay Gould, o paleontólogo de Harvard que argumentou com eloquência que a história da vida foi profundamente moldada pela contingência. Gould propôs, em seu livro clássico de 1989, que se rebobinássemos a fita da vida até o início do Cambriano e a deixássemos rodar de novo a partir de um ponto de partida idêntico, a chance de que algo parecido com a inteligência humana aparecesse no replay seria evanescente. Taiz e colegas estendem esse raciocínio ao processo de formação do carvão. Cada etapa da cadeia — evolução da fotossíntese oxigênica, surgimento de plantas vasculares, tectônica de placas gerando bacias adequadas, clima tropical estável com oscilações glaciais, subsidência sustentada por milhões de anos, maturação dos depósitos até carvão de alto grau — carrega seu próprio grau de contingência. A multiplicação de todas essas probabilidades condicionais pode resultar num número desconfortavelmente pequeno.

E quanto à possibilidade de que uma civilização pule a etapa dos combustíveis fósseis e vá direto para fontes renováveis? Os autores são categóricos: esse cenário é altamente improvável. Energia eólica, solar e hidrelétrica, tais como as conhecemos, são produtos de uma engenharia avançada que, ela mesma, dependeu de siderurgia, metalurgia de precisão e infraestrutura elétrica em escala industrial — tudo isso construído com energia derivada de combustíveis fósseis. Hoje, cerca de 25% do aço mundial é produzido em fornos elétricos a arco, mas esses fornos requerem enormes quantidades de eletricidade entregues em curtos períodos, com cargas de transformador que chegam a 120 megavolt-ampères e consumo energético de cerca de 500 quilowatts-hora por tonelada de aço. Sem os grandes geradores e redes elétricas robustas alimentados inicialmente por carvão, essa tecnologia simplesmente não existiria.

O artigo também sugere uma via de detecção intrigante. Se uma civilização em algum exoplaneta estiver passando por sua própria Revolução Industrial, queimando carvão em escala massiva, os subprodutos atmosféricos dessa combustão poderiam, em tese, ser detectáveis. A presença simultânea de níveis persistentemente elevados de dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, metais pesados e partículas incomuns como fuligem seria difícil de explicar por meios naturais. Essa assinatura atmosférica funcionaria como o que os astrônomos chamam de tecnoassinatura — uma marca na atmosfera de um planeta que denunciaria a presença de atividade industrial.

Entretanto, os próprios autores reconhecem uma limitação cruel dessa abordagem. A fase de queima intensiva de carvão de uma civilização industrial seria presumivelmente breve em termos astronômicos. Na Terra, a era de dependência predominante do carvão durou pouco mais de dois séculos. Mesmo que incluamos todo o período de combustão de fósseis — carvão, petróleo e gás — estamos falando de talvez três ou quatro séculos numa história planetária de 4,5 bilhões de anos. Quaisquer sinais residuais dessa atividade desapareceriam rapidamente da atmosfera, reduzindo drasticamente as chances de que os captássemos no momento certo. É como tentar fotografar o flash de uma câmera a quilômetros de distância, sem saber quando nem para onde olhar.

Essa brevidade da janela de detecção conecta-se diretamente ao termo L da Equação de Drake — a duração média durante a qual uma civilização emite sinais detectáveis. Os autores argumentam que a queima de carvão afeta tanto o termo de detectabilidade quanto o termo de longevidade, porque a mesma atividade que torna uma civilização tecnologicamente visível também eleva os níveis de dióxido de carbono a ponto de desencadear mudanças climáticas catastróficas, potencialmente abreviando a existência dessa civilização ou forçando-a a abandonar os combustíveis fósseis antes de se tornar detectável a distâncias interestelares.

O contexto em que esse artigo aparece é particularmente fértil. A busca por tecnoassinaturas ganhou impulso renovado nos últimos anos, em parte impulsionada pelas capacidades do Telescópio Espacial James Webb, que consegue analisar a composição atmosférica de exoplanetas quando eles transitam diante de suas estrelas hospedeiras. O JWST já demonstrou que pode detectar moléculas como dióxido de carbono e metano em atmosferas de exoplanetas, como no caso do sub-Netuno K2-18b a 124 anos-luz da Terra. A missão Pandora, um pequeno satélite da NASA lançado em janeiro de 2026 a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, foi projetada especificamente para estudar as atmosferas de pelo menos 20 exoplanetas conhecidos, distinguindo sinais estelares de sinais planetários e buscando evidências de água, nuvens e névoas. Mais adiante no horizonte, o Habitable Worlds Observatory, o grande observatório espacial que a NASA planeja para a próxima década, promete examinar diretamente as atmosferas de mundos rochosos em zonas habitáveis.

Um artigo branco recente da NASA, liderado pela bióloga pesquisadora Niki Parenteau, destacou as lacunas que precisam ser preenchidas antes que os dados do Habitable Worlds Observatory possam ser interpretados com confiança. Entre essas lacunas está a falta de dados espectrais no visível e no infravermelho próximo para vários tipos de resíduos industriais e moléculas de terraformação, incluindo clorofluorcarbonos e outros subprodutos de atividade tecnológica. Mesmo para gases comuns como metano e acetileno, não sabemos como eles se comportariam em atmosferas diferentes da terrestre, tornando difícil determinar se estão presentes nas atmosferas de exoplanetas e em que quantidades. O trabalho de Taiz e colegas se insere nesse esforço mais amplo de catalogar quais sinais atmosféricos poderiam indicar não apenas vida, mas atividade industrial — e de compreender quão raros esses sinais podem ser.

O número de exoplanetas confirmados pela NASA já ultrapassou 6.000, e ferramentas de inteligência artificial como o ExoMiner++, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa Ames da NASA, estão acelerando a identificação de novos candidatos. Numa primeira análise de dados do satélite TESS, o ExoMiner++ identificou 7.000 alvos como candidatos a exoplanetas. Mas quantidade não é qualidade para os propósitos do artigo de Taiz. A questão central não é quantos planetas existem, mas quantos reúnem as condições específicas para a formação de carvão — e, por extensão, para o surgimento de civilizações tecnológicas capazes de comunicação interestelar.

Os autores citam a Hipótese da Terra Rara, proposta originalmente por Peter Ward — um dos coautores do presente artigo — e Donald Brownlee no ano 2000. Ward e Brownlee argumentaram que, embora vida microbiana simples possa ser relativamente comum no universo, vida complexa, multicelular, e especialmente inteligente, depende de uma confluência de condições planetárias, estelares e galácticas tão específica que pode ser extremamente incomum. A proposta de Taiz leva essa hipótese ainda mais longe, sugerindo que mesmo planetas com vida inteligente podem ficar presos num estágio pré-industrial se não possuírem as condições geológicas para produzir combustíveis fósseis acessíveis.

Imagine uma civilização brilhante em algum exoplaneta, com filósofos, matemáticos, artistas, capazes de olhar para o céu noturno e se perguntar se estão sozinhos no universo — mas condenados a nunca transmitir ou receber sinais eletromagnéticos através do espaço interestelar porque seu planeta nunca formou depósitos substanciais de carvão. Essa possibilidade é ao mesmo tempo triste e humilhante. Ela nos lembra de que a capacidade tecnológica não depende apenas de inteligência ou de vontade, mas de circunstâncias geológicas e biológicas que nenhuma civilização escolhe.

Há, claro, objeções possíveis ao argumento. Uma delas é que estamos projetando a trajetória tecnológica da Terra como um modelo universal. Talvez existam caminhos alternativos para a industrialização que não passem pelos combustíveis fósseis — caminhos que simplesmente não podemos imaginar porque nossa própria história nos ancora a uma sequência particular de eventos. Os autores reconhecem essa possibilidade de forma implícita, mas argumentam que, dada a física e a química fundamentais envolvidas na produção de materiais estruturais e na geração de energia densa, o carvão como ponto de partida pode ser menos uma peculiaridade terrestre e mais uma necessidade termodinâmica. A densidade de potência é um constrangimento físico real, não um artefato cultural. E enquanto não tivermos evidência de uma via alternativa, a via terrestre permanece o único modelo empírico disponível.

Outra objeção possível diz respeito ao próprio conceito de detecção. O artigo se concentra em civilizações que se tornam detectáveis por emitirem sinais eletromagnéticos ao espaço — seja de forma intencional, seja como subproduto de sua atividade tecnológica. Mas poderíamos estar buscando os sinais errados. Talvez civilizações avançadas se comuniquem por meios que ainda não concebemos, ou talvez se mantenham deliberadamente silenciosas por considerarem o contato interestelar uma ameaça. Essas possibilidades são reais, mas escapam ao escopo de qualquer análise baseada no que conhecemos. A ciência trabalha com o que pode medir, e o que podemos medir, por enquanto, são ondas eletromagnéticas e composições atmosféricas.

O artigo de Taiz, Primack, Hellinger e Ward é, em sua essência, um exercício de humildade cósmica disfarçado de análise geológica. Ele nos convida a olhar para uma pedra preta e oleosa — o combustível mais desprestigiado da era moderna, símbolo de poluição e mudanças climáticas — e reconhecer nela a condição de possibilidade para tudo o que construímos. Cada sinal de rádio que já enviamos ao espaço, cada mensagem que o programa SETI escutou em sete décadas de vigilância, tem suas raízes fincadas em florestas de licófitas que cresceram em pântanos equatoriais há 300 milhões de anos, sobre um continente que não existe mais, sob um céu com constelações que nenhum olho humano jamais viu.

A proposição tem algo de vertiginoso quando se permite que ela se expanda na mente. Se a formação de carvão em abundância é de fato um gargalo raro, então pode haver incontáveis planetas na galáxia onde a vida floresceu, onde a inteligência surgiu, onde seres conscientes contemplam as estrelas — mas onde o subsolo não guarda a energia concentrada que seria necessária para transformar contemplação em comunicação. O silêncio do cosmos, que Enrico Fermi notou com espanto em seu paradoxo de 1950, talvez não se deva à ausência de inteligência, nem à autodestruição das civilizações, mas a algo muito mais prosaico e muito mais implacável: a geologia.

O Universe Today e o Phys.org publicaram reportagens sobre o artigo nos primeiros dias de fevereiro de 2026, e a recepção inicial da comunidade científica parece ser de interesse cauteloso. A proposta não é uma resposta definitiva ao Paradoxo de Fermi, e seus autores não a apresentam como tal. Ela é, antes, uma expansão do vocabulário com que pensamos sobre o problema. Ao adicionar o carvão à conversa sobre civilizações extraterrestres, Taiz e colegas estão nos obrigando a considerar que a cadeia de condições necessárias para a existência de uma civilização detectável é ainda mais longa e mais frágil do que imaginávamos.

Há algo profundamente irônico na ideia de que o mesmo material que está acelerando a crise climática no nosso planeta pode ser a razão pela qual alcançamos as estrelas — e a razão pela qual outros nunca alcançarão. O carvão é, a um só tempo, o acelerador e o freio de civilizações tecnológicas. Ele fornece a energia para a decolagem, mas envenena a atmosfera no processo. E a janela durante a qual uma civilização queima carvão em quantidade suficiente para se industrializar, mas antes que as consequências climáticas se tornem catastróficas, pode ser extraordinariamente estreita.

Quando Frank Drake escreveu sua equação num quadro-negro em Green Bank, há mais de seis décadas, ele quis abrir um diálogo entre disciplinas, não fechar uma conta. O artigo de Taiz e colegas honra esse espírito ao trazer a biologia vegetal, a geologia sedimentar, a tectônica de placas e a paleoclimatologia para dentro de uma conversa que durante muito tempo foi dominada por astrofísicos e engenheiros de telecomunicações. A mensagem que emerge dessa interseção disciplinar é ao mesmo tempo científica e filosófica: as condições para que uma civilização se torne capaz de falar com as estrelas dependem não apenas do que acontece no céu, mas do que aconteceu debaixo do chão, centenas de milhões de anos antes de qualquer mente consciente existir para fazer a pergunta.

Talvez, daqui a algumas décadas, quando o Habitable Worlds Observatory estiver varrendo as atmosferas de mundos rochosos em busca de sinais de vida e de tecnologia, os astrônomos lembrem deste artigo. Talvez se perguntem, ao analisar o espectro de algum planeta distante, se aquele mundo possui ou não grandes depósitos de carvão enterrados em suas profundezas. Talvez essa pergunta, que soa tão improvável para a astronomia do século XXI, se torne uma das mais importantes do século XXII. Porque se Taiz e seus colegas estiverem corretos, a resposta a uma das maiores perguntas da humanidade — estamos sozinhos no universo? — pode depender menos do que brilha no céu e mais do que está escondido no subsolo de mundos que ainda não podemos ver.

Comente!